近世居合剣術の一流派、今枝流理方剣術・理方一流ともいう。

寛永(1624~1644)のころ、丹後宮津の京極氏の家臣今枝弥右衛門良重・四郎左衛門良政親父子が、浅山一伝流・伯耆流など居合諸流を修業し、さらに研究工夫を重ねて一流に編成したもので、その手数は居合35、外物(とのもの)立ち合い10をはじめ、総極意三か条まで合計131手を基本とする。1666年(寛文6)主家が改易されたため、長子良政は浪人となって江戸に出て道場を開き、のち近江膳所の本多家に仕え、禄300石を与えられた。次子佐仲良堅(よしかた)と三子市衛門良次は鳥取池田家の重臣荒尾志摩に仕え、伯耆の倉吉に住み、流儀の発展を図った。

良堅の子良台(よしもと)(1646~1702)は、10歳のころから父に従って厳格な修行に入り、廻国修行ののち、江戸に出て伯父良政のもとで流儀の奥秘を極め、かたわら、新陰流、樫原流、起倒流など刀槍棒柔の諸流の伝習に努め、理方(理法)の深化を図った。この間、摂津高槻の永井日向守直清に仕えたが、仕官の身では修行不十分として辞任し、伯父の下谷御徒町の道場を受け継いで理方一流の唱導に努め、当時江戸屈指の達人と言われた。なお今枝の門流は、鳥取、倉吉、膳所をはじめ、仙台、作州津山、伊賀上野などに広がった。

流祖 今枝佐仲藤原良台「竹栄軒一翁」

生保3年、伯耆の国倉吉に生まれる。父今枝佐仲良堅から家伝の今枝流剣術を学び、江戸に出て、伯父今枝四朗左衛門良政について修業し大成した。初め摂津高槻永井日向守に仕えていたが後に浪人となり、再び武者修行で諸国を遊歴し、今枝家伝の術の他に柳生流、起倒流、柏原流などを学んだ。江戸で武術道場を張り、江戸三浪人の一人という。

正徳4年68歳で死去。 法名 明院殿戴剣一切大居士

二代今枝良邑、三代良熊、四代良真、五代良尚、六代良全、七大良益、

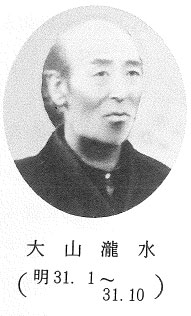

八代津山藩士本郷真富、九代松尾圓助、十代本郷真典、十一代松尾圓八、十二代松尾慎六、十三代井汲唯一、十四代今泉南八、十五代吉田武四郎、十六代大山瀧水、十七代大山十三郎

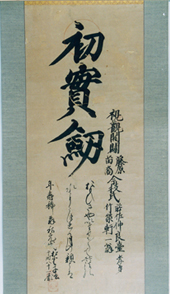

当流の津山藩への伝来は八代本郷真富らによって伝えられ、今日に至る。幕末のころ津山藩においては五流の剣術流儀が稽古されていたが、藩命によって「初實剣理方一流」のみを津山藩の御流儀とし、他の四流を廃した。津山松平藩の現在まで受け継がれたのはこの流派のみである。

「十三代井汲唯一」文政12年生まれ、江戸に出て練兵館の斎藤弥九郎に剣術を学ぶ。

幕末の江戸の三大道場は「玄武館」千葉周作(北辰一刀流)、「練兵館」斎藤弥九郎(神道無念流)、「志學館」桃井春蔵(鏡心明智流)。「技の千葉」、「力の斎藤」、「位の桃井」と呼ばれた。

井汲唯一は、この「練兵館」の桂小五郎に次ぐ三番目の塾頭となる。「中四国一の剣客」とも言われていた。

安政5年に帰藩し、剣術師範となった。後に京都で尊攘運動に加わり、捉えられ津山に送還され、慶応2年に獄中で自害した。

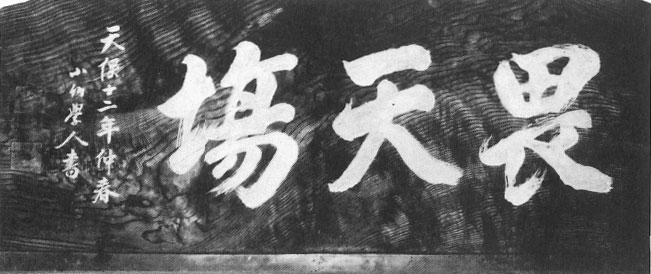

井汲唯一が修行していた剣道場に掲げられていた扁額「畏天場」は、「十六代大山瀧水」(津山藩最後の剣術師範・津山中学剣道部初代の師範)が津山中学の剣道場に掲げ、引き続いて津山高校剣道場に掲げられていたが、現在は津山高校(旧本館)校長室入口の上に掲げられている。

「畏天場」は、「詩経」の「天の威を畏れて、時に之を保つ」からとられたもの。この書は天保12年、篠崎小竹(大阪生まれの儒学者)の筆による。

十六代大山瀧水先生は、体格もよく上段が得意で剣道は強かったのは勿論、鳥刺し(竹竿の先に鳥黐を付けて小鳥を獲る)の名人であったと聞いている。

現在この流派を受け継いでいるのは、植月求氏(大山十三郎から受け継ぐ)「十七代植月求正成」と称し、勝央町の「養徳館」にて修練されている。

この流派は居合を基本とした流儀で、修練には鞘木刀を使用して、帯刀からか刀を返し、刃を下にして、下から上へ切り上げ即座に切り降ろす「刎截」(はねぎり)という独特の太刀筋を特徴としている。

もう一人は、「つやま桜まつり」等で甲冑を着けての抜刀術を披露されている神崎勝氏(大山十三郎から藤田金一を経て受け継ぐ)、岡山市出石町及び倉敷支部でも修練されている。