鏡野高校は、岡山県県北作州地域にあり、昭和23年「興和高等学校」として設立、昭和28年に鏡野高等学校と校名を改め、昭和41年に津山東高等学校鏡野分校となり、昭和60年に閉校。鏡野高校剣道部は、第二次世界大戦終結後「全日本剣道連盟」が結成され、その昭和27年に五人の部員で創設されて以来、次々と好成績を挙げていき、全国に「岡山に剣道の鏡野あり」と名を馳せた。

「主な戦歴」全国大会(インターハイ・国民体育大会)

昭和30年 第 2回インターハイ(大分市) 準優勝

昭和31年 第 3回インターハイ(山口市) 3位

昭和31年 第11回国民体育大会(赤穂市) 優勝(牧本・小坂(小林)・米沢)※①小林三留

昭和32年 第 4回インターハイ(大阪市) 3位

昭和33年 第13回国民体育大会(富山庄川) 3位

昭和37年 第 9回インターハイ(青森市) 3位

昭和37年 第17回国民体育大会(高梁市) 優勝(藤田・鳥取・牧本・久宗・益田)※②藤田長久

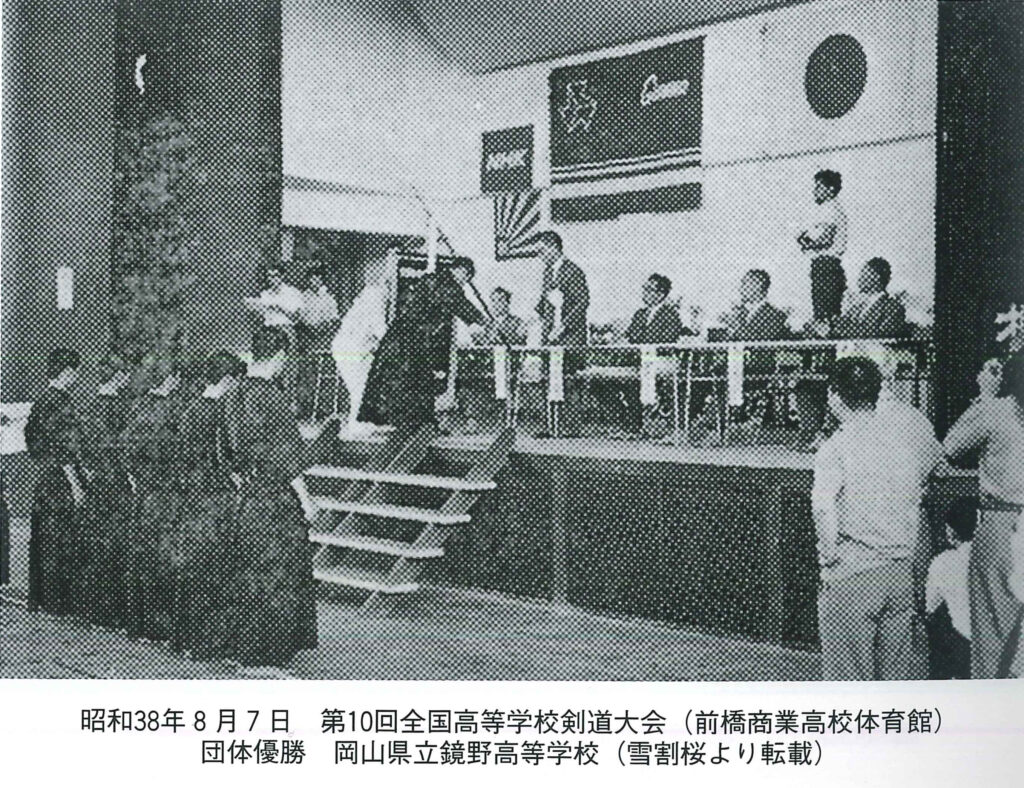

昭和38年 第10回インターハイ(前橋市) 優勝(藤田・木尾・牧本・米沢・益田)

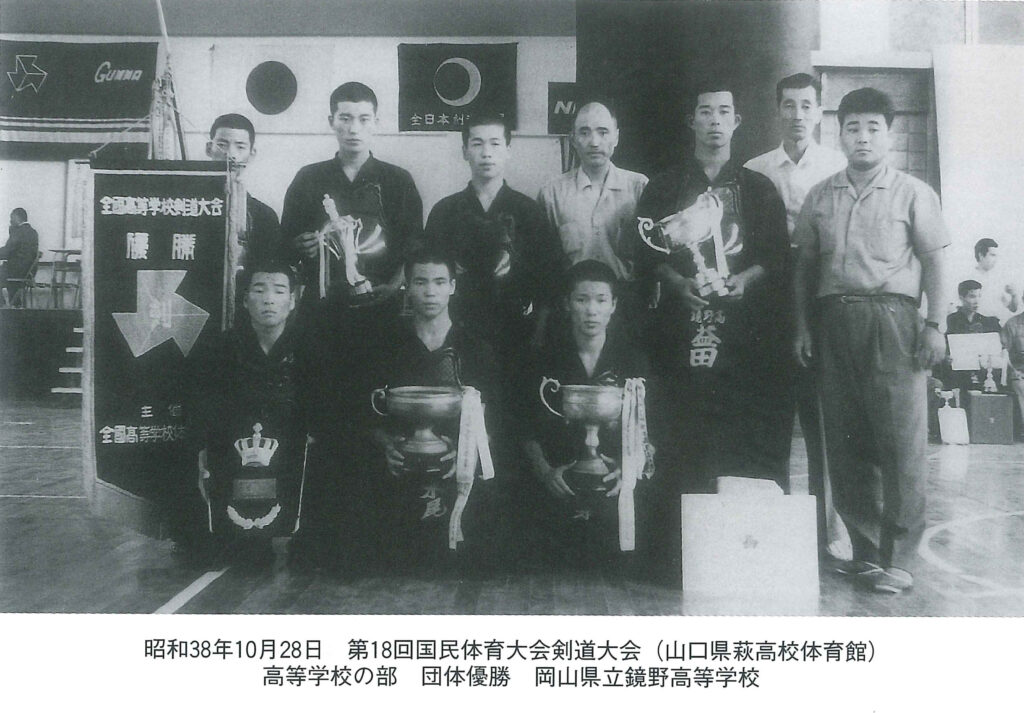

昭和38年 第18回国民体育大会(萩市) 優勝(藤田・木尾・牧本・米沢・益田)

昭和39年 第19回国民体育大会(新潟村上市) 3位

昭和40年 第20回国民体育大会(岐阜関市) 準優勝(小坂・久宗・坂手・木尾・米沢)※③小坂達明

昭和41年 第13回インターハイ(盛岡市) 3位

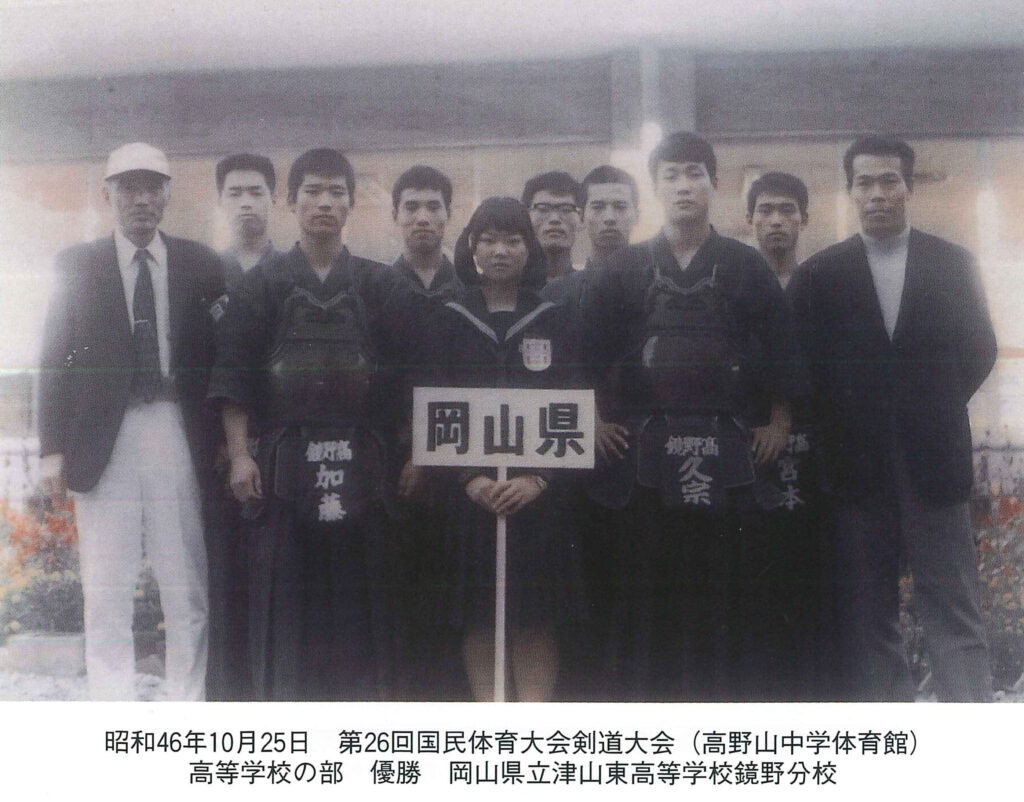

昭和46年 第26回国民体育大会(高野町) 優勝(加藤・庄司・久宗・宮本・新家)

上記のように、全国大会で17年間に優勝の5回を含め、3位以上の入賞が13回という輝かしい快挙を成し遂げた。また、昭和30年から始まった「中国五県高等学校剣道選手権大会」においては、昭和31年の第2回から、昭和52年の22年間に優勝14回、準優勝2回、3位3回という驚くべき実績も挙げた。

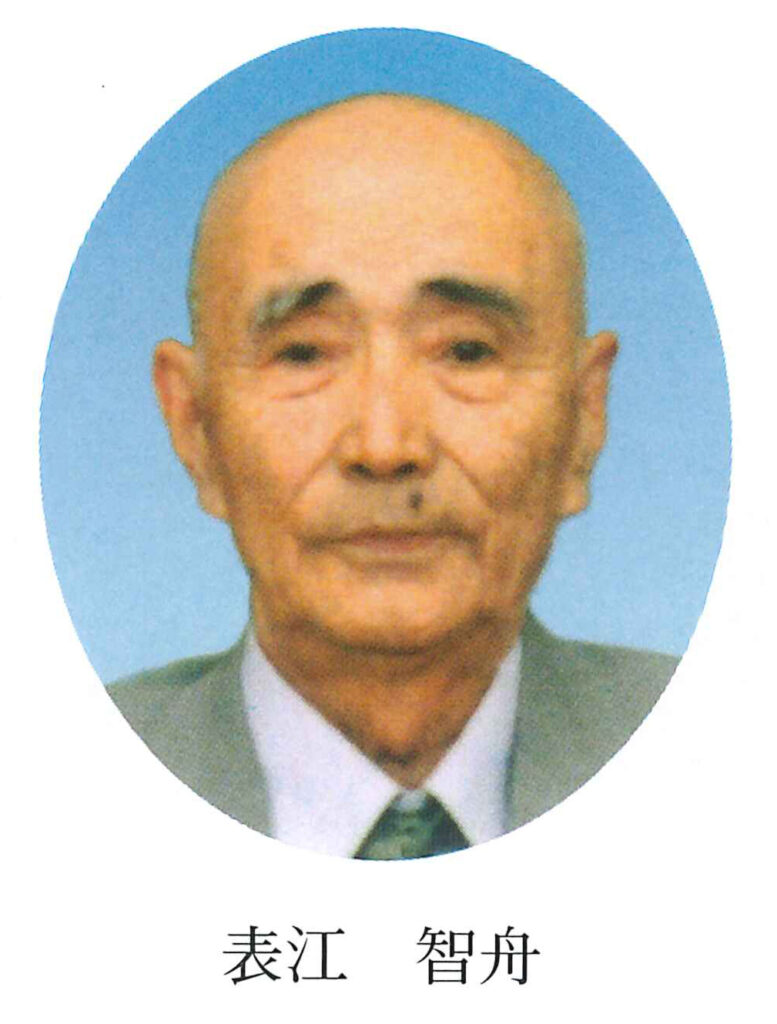

これら功績の功労者が、鏡野高校剣道部指導者であった極楽寺住職の表江智舟先生です。指導方法は、技術指導のみならず、剣道を通した人間形成の道を説き、鏡野高校生徒らにも大きな影響を与え、地域の活動にも貢献し、町文化功労表彰受賞、鏡野町名誉町民に推挙されました。鏡野高校剣道部卒業生は、卒業後も地元や全国各地で選手として、指導者として活躍し、全日本選手権や世界選手権などで上位の成績をおさめるなど、剣道界に多大な功績を果たしています。

「鏡野高校卒業後に特に活躍された方」

①小林(小坂)三留(鏡野高校昭和32年卒~大阪府警へ) 範士八段 (2022逝去)

・元大阪府警察剣道主席師範・元全日本剣道連盟審議員・元大阪府剣道連盟顧問

・第1回世界剣道選手権大会(S45)個人優勝・団体優勝。

・第11回全日本選手権大会3位(S38)

・明治村剣道大会優勝(現:全日本選抜剣道八段優勝大会)(H6・H8)

・全日本都道府県対抗大会優勝3回

・国民体育大会剣道競技優勝2回

・全国警察官大会団体優勝8回、個人優勝

・「全日本剣道連盟功労賞」受賞

②藤田長久(鏡野高校昭和39年卒~国士舘大学)教士七段

・全日本学生剣道大会団体優勝 (第12回:S39、第14回:S41)

・全日本学生剣道東西対抗試合(東軍大将として出場,S42)、国士舘大学剣道部主将

・全日本剣道選手権大会 第3位(S44)

・全日本都道府県対抗剣道優勝大会 第2位(S43)、第3位(S48)

・国民体育大会剣道教員の部第3位(S45)

・全国教職員剣道大会第3位(S47)

・岡山県学校剣道連盟 会長・津山剣道連盟 会長

・津山武道学園 学園長・岡山県剣道連盟 会長

・現:岡山県剣道連盟 名誉会長・津山剣道連盟 顧問

・令和3年「生涯スポーツ功労者」(文部科学省)

・指導者としても、大卒後S43津山高校に赴任し、その年のインターハイベスト8位を初め、毎年のように男女団体他個人戦も次々と全国大会出場に導いている。また、第33回全国教職員大会(H3)では監督として全国優勝に導いている。

・岡山県主催の全国規模の大会「第29回教職員剣道大会」(S62)、「第60国民体育大会剣道競技」(H17)においては、運営委員長として陣頭指揮を執り、役員・補助員養成、大会会場準備、大会運営準備、大会役員宿舎準備等々進めて行き、誰からも「素晴らしい大会だった」と称賛を受ける大会成功に導いた。選手たちはその期待にも応え、特に「晴れの国おかやま国体」では完全優勝を成し遂げた。

③小坂達明(鏡野高校昭和40年卒~大阪府警へ) 範士八段・・・(小林三留氏の弟)

・大阪府警察剣道主席師範・大阪府剣道連盟参与

・全日本剣道選手権大会準優勝(S56年、S57年)

・世界大会団体優勝・個人第2位

・全日本都道府県対抗大会優勝

・国民体育大会剣道競技優勝

・全国警察官大会団体優勝7回、個人2位、個人3位

・大阪市立大学体育会剣道部師範(H27~)

このように、岡山県北山間地の小さな高校の剣道部が、このような偉大な業績を挙げ活躍したのは、師範の表江智舟先生の偉大な指導力である。

また、この美作は「作州」と呼ばれ、古来より武道が盛んであり、戦国時代から脈々と受け継がれてきたこの作州地域の歴史文化が土台となり、後押ししたのではないかと思わざるを得ない。